古代押送囚犯路途遥远 衙役遇到女囚为何抢着去送

法律一直是各朝各代用以维护国家尊严,体现公平公正的一大举措,和道德不同,法律是从更加低的层面对每个国家的公民行为予以约束,很多行为违反了道德但不一定违反法律,不过违反法律的行为一定违反道德。

不过在法律当中也要细细划分三六九等,根据犯人犯下的罪行也会有不同的惩罚措施,一般的小罪行大多判以拘役、管制,稍微严重的则会被判处有期徒刑,罪大恶极的更是可能达到无期徒刑和死刑。

在历朝历代当中刑罚一直是用以震慑部分人潜意识中存在的邪恶思想的重要举措,只不过在不同的时代背景下,更是衍生出了刑罚世轻世重这一重要制度。

刑罚世轻世重的主张第一次是在西周时期被首先提出的,这一主张的重要性以及内涵强调点在于刑罚的处罚并非一成不变,而是要根据时代以及环境的变化而妥善处理。

封建年代的历任统治者也会依据其当时政权所处的时代特点不同程度地调整刑罚的适用性。

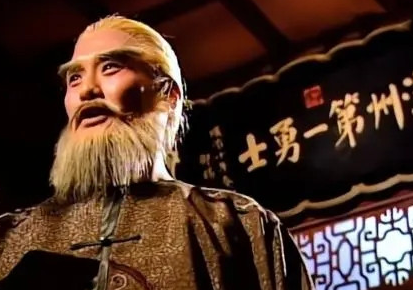

举几个简单的例子,在许多古代影视剧作品中我们经常会看见片中会出现这么经典的一幕—皇帝下诏特赦天下,即把所有的犯人全部释放出狱,这便是在盛世年间皇帝实行的一种宽厚的刑罚政策。

这就是典型的严苛刑罚制度,而直到几十年后清王朝迎来相对盛世时期,这种酷刑制度才有所缓解。

古代的流放制度

当然除了我们上文说的严苛的刑罚制度,还有许多比较常见罪不至死的刑罚,诸如杖责、关押以及古代最常见的流放。说起流放制度可能是为数不多没有被继承下来的刑罚措施,流放在宋朝之时发展到相对比较兴盛的时期。

诸如林冲、武松、宋江等人都被官府刻刺金印之后,由两名或者多名押解差官一路押送到发配边境,交接之后官差再带着手续赶回官府,平心而论这绝对算不上一个好差事。

当时受限于时代交通的影响,差官押解犯人大多都选择步行。稍微条件好点的可能在路上雇个马车节省点体力。

抛去每天要打尖住宿时间,山路崎岖难走加上犯人身上动辄重达几十斤的枷锁,更不用说当时的流放都是几千里外的山区,这一来一回就要背井离乡半年多。

再者路上的安保情况也不容乐观,到处土匪横行,一个不小心还很容易在半路丢了性命,所以绝大多数差官不愿意揽这个又苦又累的差事,还不如在衙门里面,虽然整天挨县太爷的气受,但好在一天自由不受太大约束,更没有生命危险。

不过说到这里必须强调差官不愿意押送流放的犯人是事实,不过是因为绝大多数犯人是男性,可一旦碰到了要流放的女犯人,这些押解的差官便仿佛换了一副面容般,个个争先恐后的抢着去,可这又是为何呢。

古代押送囚犯流放本是一件费力不讨好的差事,可如果有被押送的女囚犯却往往吸引了绝大多数差官自告奋勇押运,这无外乎三种原因。

上一篇

上一篇 下一篇

下一篇